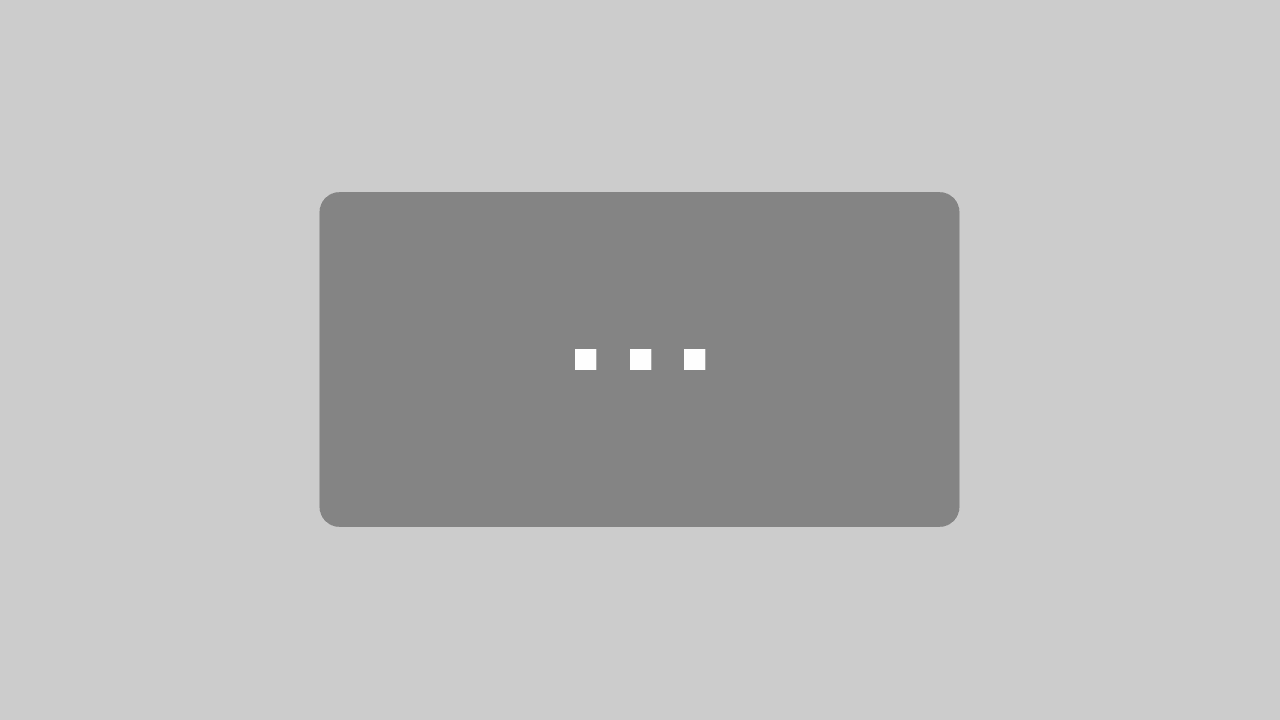

Dr. Ulrich Blanché auf der Unlock Bookfair

Der Street-Art-Forscher und Banksy-Experte Ulrich Blanché hat in den letzten Jahren den Ausstellungskatalog Stencil Stories: Geschichte des Schablonen-Graffiti herausgegeben, sowie als Co-Editor die englischsprachige Anthologie Urban Art. Creating the Urban with Art. Seine Dissertation über Kultur und Kommerz bei Banksy und Damien Hirst wurde 2012 veröffentlicht, seither arbeitet er an der Universität Heidelberg und schließt dort gerade sein Forschungsprojekt „A Street Art History of Stencils“ ab. In seiner Habilitation behandelte er das Thema „Affen in Bildern seit 1859“. 2024 wird Ulrich Blanché eine Ausstellung zur Geschichte der Urban Art im Historischen Museum Saar kuratieren.

Teil 1: Ulrich Blanché auf der Unlock-Bookfair zu den Ratten-Motiven bei Banksy

Im Rahmen seines Vortrages auf der Unlock-Bookfair in Hamburg sprach Ulrich Blanché u.a. über die Ursprünge der Schablonen-Graffitis. „Bisher wurde noch kaum reflektiert, dass vor allem Konzeptkünstler der 60er, 70er Jahre mit einer anti-institutionellen Haltung auch diese Technik verwendet haben, auch illegal mit Schablonen gearbeitet haben…. Also, das aktuelle Narrativ ist ja immer, Blek le Rat hat Banksy beeinflusst. Ich kann nachweisen, dass das nicht stimmt, also dass Banksy schon Ratten-Motive gemacht hat, bevor er überhaupt Blek le Rat kannte. Wo hat er das her? Vom Anarcho Punk. Es gibt eine Band in London, das ist Crass, und die haben das schon Jahre vor Blek le Rat auf Schallplatten verwendet…..“

Teil 2: Ulrich Blanché zu Stadt-Marketing und Street Art: „Also für für ein paar 100 Euro kriegt man schon das hin, dass ein ganzes Stadtviertel sagt: Ja, hier passiert wirklich was….“

„Das ist natürlich auch ein Stichwort: Stadt-Marketing. Es ist eine sehr günstige Variante, um erst mal schnell einen Impact zu haben. Man nehme ein paar Farbeimer, versuche eine Wand frei zu geben, und das war es schon. Also für ein paar 100 Euro kriegt man schon das hin, dass ein ganzes Stadtviertel sagt: Ja, hier passiert wirklich was, und das ist mit anderen Mitteln oft nicht so leicht zu machen. Das ist international passiert, von Lissabon über Italien bis in jeder deutschen mittelgroßen Stadt…. und diese ganzen Streetart-Festivals oder diese ganzen Mauern, die müssen ja auch bespielt werden, und die werden eben weiterhin bespielt. Meistens von den alten Recken. Also von Leuten, die illegal sich ihre Sporen verdient haben, die das weiter umweht, das Illegale und die das aber weiter machen, die aber teilweise schon Jahrzehnte in erster Linie legal malen.“

Mediathek

Wie entstand die Graffiti-Kultur in Hamburg?

TALK zu EINE STADT WIRD BUNT im Museum für Hamburgische Geschichte. Gesprächsrunde mit dem Autor und Graffiti-Experten KP Flügel, dem ehemaligen Schulleiter des Gymnasiums Altona Gunter Kleist und dem Fotografen André Lützen. Eine Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung „EINE STADT WIRD BUNT. Hamburg Graffiti History 1980-1999″ im Museum für Hamburgische Geschichte

Walter Josef Fischer alias OZ: Wie die Vergänglichkeit bewahren?

Dazu hat das Museum für Hamburgische Geschichte im Rahmen der Ausstellung EINE STADT WIRD BUNT zu einer Gesprächsrunde geladen. KP Flügel, Mit-Herausgeber des Buches „Free OZ“, im Gespräch mit den AkteurInnen, die sich mit dem kulturellen Erbe Walter Josef Fischers beschäftigen, einem der ersten Graffiti-Künstler Hamburgs. Dabei: Kathleen Götsche, Lars Klingenberg, Alex Heimkind, Sven Stillich und Theo Bruns.

Reine Männersache? Von Flygirls und Female Crews. Frauen im Graffiti

Welche Rolle(n) spielten Frauen in der Graffitiszene in den 1980er Jahren – und welche spielen sie heute? Zu dieser Frage hat das Museum für Hamburgische Geschichte im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „EINE STADT WIRD BUNT“ zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Unter dem Titel „Flygirls und Female Crews. Frauen im Graffiti“ spricht die Autorin und Stadtforscherin Anke Rees mit Jennifer Kauka und Lilian aka REAM, die beide Teil der Hamburger Hip-Hop-Szene waren bzw. sind, und mit der Kriminologin Friederike Häuser, die das Phänomen Graffiti wissenschaftlich untersucht.

Podcast der Stiftung wissensART zur Tag Conference

Im Podcast der Stiftung Wissensart aus Anlass der TAG Conference heute zu hören: Die Kulturanthropologin Sanja Ewald im Gespräch mit KP Flügel.

Teil 1: Worin unterscheiden sich Tags von Graffiti-Werken? Sanja Ewald macht darauf aufmerksam, dass Tags sowohl Bestandteil eines Graffiti-Werkes sein können als auch alleine ohne jegliche Bezüglichkeiten angebracht werden. „Bei der Tag-Conference geht es nicht um Street Art und Graffiti, sondern ganz klar um die Tags. Es geht auch darum, das Taggen aus allen Epochen und aus unterschiedlichen Kulturen zu betrachten.“

Teil 2: Warum erscheint uns heute Street Art und Graffiti als mittlerweile in Galerien Einzug haltende, anerkannte Kunstform? Warum gilt das für das Tagging (noch) nicht? Liegt es an der Flüchtigkeit, dass es oftmals als Schmiererei wahrgenommen wird und nicht als eigenständige Kunstform? Welche Rolle spielen bei der Anerkennung von Tags am Beispiel des Hamburger Sprayers OZ die ästhetische Qualität im Verhältnis zur zeitlich-räumlichen Quantität?

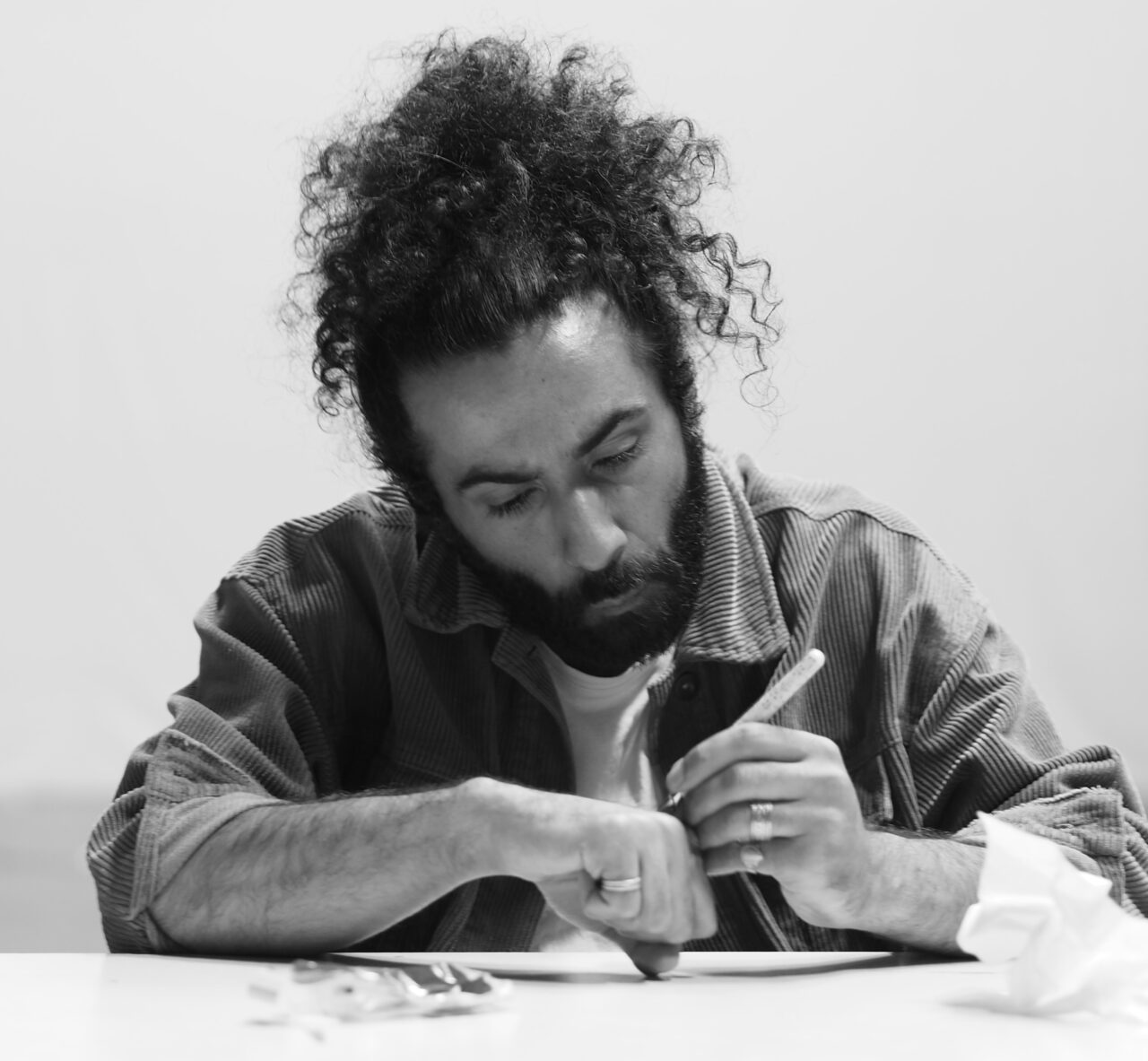

Heimatversuche III – ЛЮДИ | Menschen

Ein Werkstattgespräch mit Mohammed ‚Ziko‘ Ghunaim. Künstlerischer Leiter.

Gepräch und Fotos: KP Flügel.

Heimatversuche III – ЛЮДИ | Menschen

Ein Werkstattgespräch mit Katryna Kozlowa. Darstellerin.

Gespräch und Fotos: KP Flügel.

Heimatversuche III – ЛЮДИ | Menschen

Ein Werkstattgespräch mit Shahin Sheikho. Darsteller.

Gespräch und Fotos: KP Flügel.

Heimatversuche III – ЛЮДИ | Menschen

Ein Werkstattgespräch mit Sophie Pahlke Luz. Regisseurin.

Gespräch und Fotos: KP Flügel.

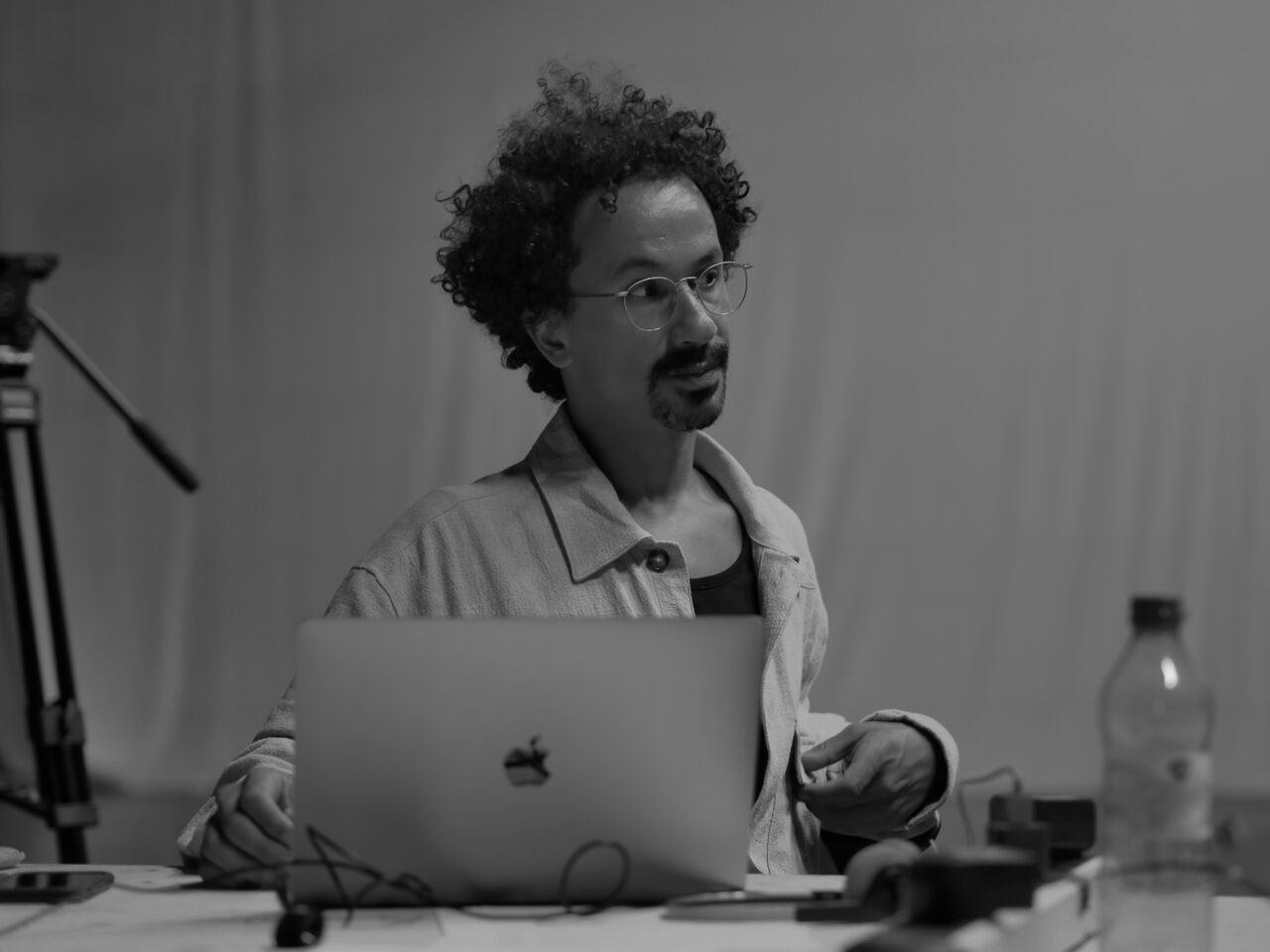

Heimatversuche IV – [Land] ohne Salz بلد] بلا ملح]

Ein Werkstattgespräch mit Hala Bdier, Remi Al Khiami, Shahin Sheikho und Mohammed Ziko Ghunaim. Die Fragen stellte KP Flügel.

Foto: Homan Haidar